【 청년일보 】 운전을 처음 하던 날, 운전대를 꽉 붙들고 전방을 주시하며 혹시나 사고는 나지 않을까 하는 조마조마한 마음으로 운전했던 기억이 떠오른다. 그때는 운전하면서 딴짓을 한다는 것은 결코 상상할 수 없었다.

하지만, 운전 경력이 쌓여, 운전이 익숙해질수록 사고 위험은 점점 무뎌진 것 같다. 자동차 사고 위험에 대한 나의 주관적 위험은 정말 극단적으로 감소했다고 여겨지지만, 데이터에 기반한 자동차 사고의 객관적 위험은 내가 생각하는 주관적 위험만큼 감소했을까? 전혀 그렇지 않을 것이다.

우리의 뇌는 낯선 환경에서는 위험에 과민하게 반응하지만, 그 환경에 익숙해질수록 위험에 대해 둔감해진다. 위험에 둔감해진다는 것은 비난의 대상이라기보다는 자연의 이치라 할 수 있다. 원숭이도 나무에서 떨어지듯, 위험에 둔감해지면 사고 가능성은 커지기 마련이다.

위험 둔감 현상으로 인해 사고 가능성이 커진다면, 이를 개인의 문제로 치부해야 할까? 아니면 사회적 문제로 인식하여, 정부가 나서야 할까? 국민의 재산과 생명을 보호할 의무가 있는 정부는 이를 사회적 문제로 인식하고 해결을 위한 국민 행동요령 안내와 규제를 동시에 진행할 것이다. 예를 들어, 졸음운전 사고 예방을 위하여 졸음쉼터 사용을 안내하며, 차선이탈경보장치 설치를 의무화하는 등의 규제를 가한다.

규제는 자금 투자를 수반한다. 즉 안전은 그냥 얻어지는 것이 아니라 투자가 있어야만 달성할 수 있다. 투자는 투입하는 자금 대비 반대급부로 얻을 수 있는 이익이 더 커야만 가능하다. 안전 또한 투자의 한 부분이기 때문에 비용 대비 이익이 더 커야만 안전 관련 규제 정책을 펼칠 수 있다.

영국을 비롯한 서방국가에서는 위험 수준을 어디까지 낮춰야 하는가에 대한 대답으로 ALARP (As Low As Reasonably Practicable, 합리적으로 실행할 수 있는 만큼 낮게) 개념을 제시한다. 여기서 ‘합리적으로 실행할 수 있느냐’의 판단은 투자 관점에서 판단된다. 즉 비용 대비 얻을 수 있는 이득이 커야만 합리적으로 실행할 수 있다고 판단하는 것이다.

우리나라의 사고 통계를 살펴보면, 화재로 인해 매해 국민 10만 명당 1명, 자연재해로는 국민 10만 명당 0.1명, 교통사고로는 국민 10만 명당 6명, 자살로는 국민 10만 명당 26명, 산업재해로 근로자 10만 명당 11명이 사망하는 것으로 나타난다(광업 근로자 10만 명당 3,976명, 건설업 근로자 10만 명당 25명 사망). 정부 관리 당국은 이런 통계를 보고, 각 분야의 위험과 안전 수준을 판단할 수 있어야 한다.

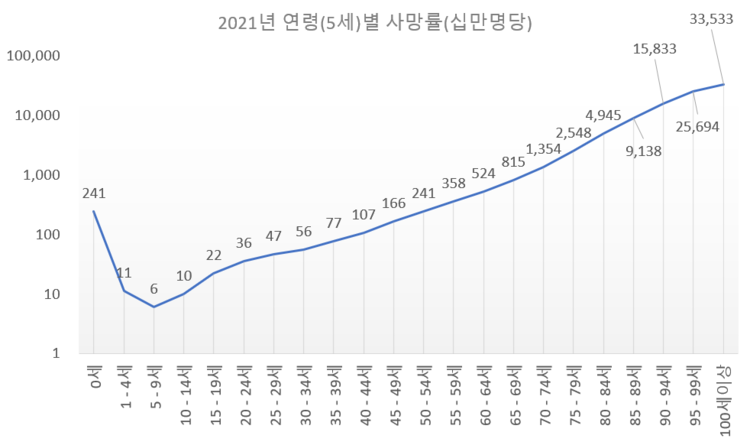

인명 안전과 관련하여 국제적으로 통용되는 판단기준은 연간 10만 명당 10명 사망까지를 허용한다. 이런 판단기준이 나오게 된 배경은 연령별 사망률에서 온다. 2021년 연령 5세 단위 사망률을 살펴보면 0세의 경우 10만 명당 241명이 사망, 1~4세는 10만 명당 11명 사망, 5~9세는 10만 명당 6명으로 최저를 보이며, 이후 나이가 들수록 지속적으로 상승하여 100세 이상의 경우 10만 명당 33,533명이 사망하는 통계를 볼 수 있다.

사망률이 가장 낮은 5~9세를 기준으로 볼 때, 사람은 자연적으로 연간 만분의 1 사망 확률을 안고 살아간다고 해석할 수 있다. 이런 맥락에서 어떤 위험에 대한 연간 10만 명당 10명 사망까지는 허용할 수 있다는 결론에 이르게 된다. 우리나라의 자살과 산업재해는 허용 수준보다 높아 안전을 위한 투자가 앞으로도 요구되는 분야다.

산업재해로 인한 근로자 사망을 줄이기 위해서 규제를 강화하는 정책을 펼치고자 하는 경우 그 규제를 준수해야 하는 기업체는 추가적인 비용이 발생할 것이다. 앞에서 말한 것과 같이 안전은 투자이기에 비용 대비 더 큰 이득이 있어야만 기업체에 규제를 더 할 수 있다.

여기서 이득이란 규제를 통해 얻을 수 있는 인명과 재산 피해 감소가 될 것이며, 경제적 가치 평가를 위해서는 생명 가치 환산이 필요하다. 생명 가치를 크게 평가할수록 투자의 당위성은 커지며 생명 가치를 작게 평가할수록 투자 당위성은 떨어진다. 안전 정책 입안자들은 생명 가치를 높게 평가하기 위해서 통계적생명가치(Valuation of a Statistical Life, VSL) 개념을 고안했다.

국내 근로자 2,000만 명에게 매년 국내에서 산업재해로 2,000명이 사망하고 있다고 알려주고, 2,000명의 생명을 살리기 위해서 연간 얼마를 지불할 의향이 있습니까? 라고 물었을 때, 통계적으로 10만원을 지불할 의향이 있다고 한다면, 2,000만 명으로부터 거둬지는 돈은 2조 원이 되며, 살릴 수 있는 생명 2,000명으로 나누면 한 사람의 통계적생명가치는 10억 원이 된다.

이런 방식으로 안전 투자에 필요한 생명가치를 고려한다. 미교통부(U.S. Department of Transportation)가 2021년 제시한 통계적생명가치(VSL)는 1,180만 달러로 한화로 155억원에 달한다. 미국처럼 인간의 생명가치를 높게 평가할수록 우리의 안전 수준은 더 높아질 것이다.

안전은 나의 생명과 재산을 지키는 울타리다. 위험은 안전 울타리 주변을 늘 서성이며, 대비가 허술한 그 비좁은 틈을 파고들어 생명과 재산을 앗아가곤 한다. 사후 책임자 처벌도 중요하지만, 산자의 경제적 지위 추락을 막는 일 또한 절실하고 중요하다. 여기에 보험의 중요성이 있다. 산자의 경제적 추락을 막고 이전과 같이 인간답게 살아갈 수 있도록 보호하는 사회적 안전망이 바로 보험이다.

생명 중시 풍토는 안전에 대한 투자를 이끈다. 나의 생명을 위협하는 업무환경, 교통환경의 안전 수준을 높이는 투자를 끌어내기 위해서는 생명가치를 높게 평가하는 사회적 합의가 절실하다. 또한 사후 산자를 위한 경제적 지위 추락 방지 난간인 보험의 중요성 역시 간과되어서는 안 된다.

안전에 대한 투자가 늘어갈수록 생명과 재산 손해는 줄어들고, 그 수혜는 보험자의 이득과 보험계약자의 보험료 할인으로 이어진다. 안전 투자의 직접적 수혜자가 되는 보험자는 이와 같은 긍정적 순환 구조가 더욱 활성화될 수 있도록 보험계약자의 안전 투자를 장려하는 할인책을 개발하여 사회 안전을 이끌어가는 리더의 한 축이 되어야 할 것이다.

글 / 이영규 화재보험협회 위험관리지원센터 박사