![오세훈 서울시장이 2024년 12월 16일 서울 강북구에서 열린 '번동 모아타운 1호 착공, 조합원 초청의 날' 행사에서 참석자들과 시삽하고 있다. [사진=연합뉴스]](http://www.youthdaily.co.kr/data/photos/20251148/art_17639603906711_13c40d.png)

【 청년일보 】 오세훈 서울시장이 '스피드 주택공급'을 기치로 내건 지 4년여가 지났다.

2025년 11월 현재 신속통합기획과 모아타운 등 정비사업의 후보지 선정과 구역 지정 건수는 역대 최대 규모로 늘어났다.

그러나 행정 절차인 '지정'이 실제 물리적 공사인 '착공'으로 이어지는 비율은 극히 저조한 것으로 나타나 인허가 단축 효과가 실제 주택 공급 단계까지는 미치지 못하고 있다는 지적이 나온다.

◆ '번동'이 쏘아 올린 작은 공...2호 '면목동'도 숨 고르기

오세훈표 정비사업의 성과가 전혀 없는 것은 아니다.

강북구 번동 모아타운은 정책의 유효성을 입증한 사례로 지난 2024년 말 첫 삽을 뜬 번동 1~5구역은 '모아타운 1호'라는 상징성을 업고 순항 중이다.

통상 10년이 걸리는 재개발 절차를 3년 안팎으로 단축시킨 모범 사례로 꼽힌다.

문제는 그 다음이다. 번동의 뒤를 잇는 '모아타운 2호' 중랑구 면목동(86-3번지 일대) 구역은 지난 2024년 7월 서울시 통합심의를 통과하며 '2025년 내 착공'을 목표로 내걸었으나, 11월 현재까지 첫 삽을 뜨지 못했다.

실제 면목동에서 중개업소를 운영 중인 공인중개사는 "이주는 물론(착공하려면) 아직 한참이나 남았다. 구옥은 매물이 몇 개 있기는 하지만, 동의 받은 곳도 40%가 되려는지 모르겠다. 동의 받는 게 쉬운게 아니다"라고 밝혔다.

이에 시 관계자는 "해당 지역도 연내 착공을 목표로 하고 있다"라며 "다만, 지금 모아타운 뿐만 아니라 모든 정비사업이 10·15 대책 이후 어려움이 많다. 국토부와 이주비 문제, LTV 등에 대해 지속적으로 협의 중이다"라고 밝히며 연내 착공이 목표라고 강조했다.

그러나 현실적으로 선두 주자인 2호 사업장마저 목표했던 일정을 넘기는 상황에서, 나머지 후발 주자들의 셈법은 더 복잡해질 수밖에 없다.

![ 오세훈 서울시장이 19일 서울 동작구 노량진 재정비촉진지구 착공 현장을 방문해 현황 설명을 들은 뒤 발언하고 있다. [사진=연합뉴스]](http://www.youthdaily.co.kr/data/photos/20251148/art_17639688253902_e44839.jpg)

◆ 224곳 지정됐는데 삽 뜬 곳은 단 '2곳'...희망고문 현실화

신속통합기획이 도입된 지 4년 6개월이 흐른 지금, 서울시의 행정 시계는 '지정' 단계에서만 유독 빠르게 돌아가고 있다.

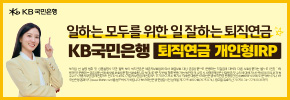

올해 국정감사 자료 및 서울시 통계에 따르면, 현재 재개발·재건축을 합쳐 신속통합기획 대상지로 선정된 곳은 총 224곳으로 여의도 시범, 압구정 3구역 등 서울의 지도를 바꿀 굵직한 단지들이 모두 여기에 포함된다.

그러나 이 중 실제 착공에 들어간 곳은 강북구 번동 모아타운 등 극소수(2곳)에 불과하고, 비율로 따지면 0.9% 수준이다.

그나마도 소규모 정비사업인 모아타운을 제외하면, 수천 세대 규모의 신속통합기획 재개발·재건축 사업장 중 굴착기가 들어간 곳은 전무한 실정이다.

신속통합기획은 기획 단계부터 시가 개입해 가이드라인을 제시하고, 각종 심의를 한 번에 처리하는 '통합심의'를 통해 행정 절차 기간을 이론상 절반 이상 단축시켰다.

하지만 이는 어디까지나 인허가 절차를 단축했을 뿐, 실제 굴착기가 들어가기 위해 필요한 이주·철거·공사비 협상 등 물리적인 시간은 일반 재개발과 차이가 없어 '반쪽짜리 속도전'이라는 비판이 나온다.

◆ 1년 반 새 쏟아진 후보지 55곳...양적 팽창의 그늘

착공을 기다리는 사이 후보지는 폭발적으로 늘어났다. 특히 2023년 5월 수시 선정 방식으로 전환된 후, 1년여의 준비 기간을 거쳐 최근 선정 물량이 급증했다.

서울시 자료를 분석한 결과, 2024년 하반기에만 19곳이 선정되며 급증세가 시작됐고, 2025년 11월 현재까지 36곳이 추가로 지정됐다. 최근 1년 5개월 사이 쏟아진 재개발 후보지 지정만 55곳에 달한다.

이는 제도 도입 초기인 2021년(21곳)과 2022년(25곳) 2년 치 전체 물량(46곳)을 훌쩍 뛰어넘는 수치다. 문제는 이러한 양적 팽창이 착공이라는 질적 성과로 이어지지 못하고 있다는 점이다.

매달 3곳꼴로 지정 현수막이 걸리고 있지만, 정작 공사 가림막이 쳐지는 속도는 이를 따라가지 못한다. 통상적인 정비업계의 셈법을 적용하면 빨라야 2030년대 초반이다.

신속통합기획이 구역 지정까지의 시간을 줄여준다 해도, 이후 거쳐야 할 물리적인 이주·철거 시간과 3년 이상의 본 공사 기간은 단축하는 데 한계가 있다.

지금 막 후보지로 선정된 곳들이 멈춤 없이 달린다고 가정해도, 실제 주민들이 새 아파트 열쇠를 쥐는 시점은 2032년에서 2033년경이 될 것이란 계산이 나온다.

'스피드 공급'이라는 구호와 '실제 입주' 사이에 여전히 최소 7~8년 이상의 시차가 존재하는 셈이다.

![지난 9월 발표된 신속통합기획 2.0 주택공급 목표 인포그래픽. [사진=서울시]](http://www.youthdaily.co.kr/data/photos/20251148/art_17639689611175_b29e9d.jpg)

◆ 발목 잡는 '3중고'...행정 지원만으론 역부족

전문가들은 착공 지연의 원인을 단순한 행정력의 부재가 아닌 시장 환경의 악화에서 찾는다.

2023년부터 이어진 원자재값 상승과 고금리 기조, 그리고 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 시장의 경색은 정비사업의 수익성을 갉아먹었다.

조합은 높아진 공사비와 분담금 문제를 감당하기 어렵고, 시공사는 수익성 악화 및 자금 조달 압박에 선뜻 착공 도장을 찍지 못한다.

서울시가 아무리 인허가 도장을 빨리 찍어줘도, 사업성이 담보되지 않으면 현장은 움직이지 않는다.

정비업계 관계자는 "신통기획으로 인허가 기간이 줄어든 것은 분명 긍정적이지만, 최근 2~3년간 공사비가 30% 이상 급등하면서 조합원 분담금 이슈가 모든 사업의 발목을 잡고 있다"며 "지금은 속도보다 사업비 절감을 위한 금융 지원이나 용적률 추가 인센티브가 더 절실한 시점"이라고 밝혔다.

또 다른 정비업계 관계자는 "신통이든 아니든 재개발, 재건축은 시간이 오래 소요되는 건 주민들도 다 안다"라며 "10·15대책 이후 LTV 이슈로 금액이 더 필요하게 돼 그게 가장 큰 문제"라고 말했다.

오세훈 시장은 최근 '신통기획 시즌2' 등을 언급하며 다시 한번 드라이브를 걸고 있지만 일각에서는 내년 지방선거를 앞두고 가시적인 성과가 절실한 시점과 무관치 않다는 해석도 나온다.

쏟아지는 인허가 속도전이 과연 실제 주택 공급으로 이어질지, 아니면 임기 내 실적을 위한 '서류상의 숫자'로만 남을지. 이제는 화려한 '지정'의 현수막 뒤에 숨은, 멈춰 선 '착공'의 해법을 내놓아야 할 때다.

【 청년일보=김재두 기자 】